Рейтинг 207 | |

|---|

Рейтинг 207 | |

|---|

Рейтинг 207 | |

|---|

Рейтинг 207 | Вообразите, что все ученики вдруг научились учиться, активны и самостоятельны в грызении наук и технологий + мотивированы к учению. Зачем тогда мы, преподаватели?

Что можем дать таким подопечным, кроме доставки им, жадным до знаний, контента?

Вот про эти и пойдет речь на вебинаре.

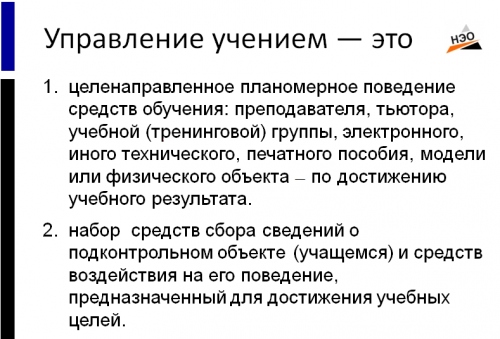

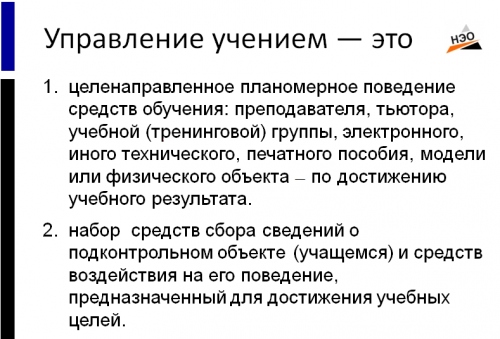

Чудес, однако, не бывает. Невелик процент учеников, описанных выше. Что же делать нам, преподающим? То же, что и с самыми расчудесными учениками — управлять процессом учения. Передача знаний не обеспечивает качества обучения. Его качество обеспечивается управлением тем, как эти знания осваиваются.

|

|---|

Рейтинг 200 | Добави ФИО, но никакой ссылки для входа не получил

|

|---|

Рейтинг 100 | Александр Андреев сказал:

01.04.2016 19.30 мск регистрация на мероприятие уже закрыта.

Просто добавьте свое имя в файл: ссылка

Ждем Вас на IT Global Meetup#7!

|

|---|

Рейтинг 200 | 01.04.2016 19.30 мск регистрация на мероприятие уже закрыта.

|

|---|

Рейтинг 158 | Во время проведения вебинара в поддержку озвученного выше курса, поступил, на мой взгляд, интересный вопрос «из зала». А именно: «К каким методам и формам обучения можно отнести МООС-платформы».

Лично я считаю, что нельзя относить МООС-платформы в целом к тем или иным формам, методам обучения. МООС — это инструмент, средство обучения, так же как преподаватель или тьютор. МООС даже можно назвать электронной библиотекой курсов, площадкой для встречи тьюторов и слушателей. Отдельно взятые курсы можно пробовать ранжировать по типам, формам, методам и т.д. Но такая классификация будет справедлива только для отдельного курса, который может использоваться и сам по себе, без привязки к МООС или СДО.

А вот для организации смешанного обучения МООС могут быть удобны. С их помощью можно провести «быстрый старт», при необходимости естественно. А еще этот «быстрый старт» будет фактически бесплатен. А дальше уже можно анализировать активность слушателей, направления их интересов, затраченное время и т.д. Подобные данные можно будет использовать в дальнейшем при настройке своей СДО или иного электронного средства обучения.

Можно выделить еще несколько плюсов для тьютора при использовании МООС во время внедрения смешанного обучения:

1. На первых порах нет необходимости инсталлировать свое собственное программное обеспечение для управления обучением.

2. У опытного и творчески мыслящего тьютора курс, представленный на МООС-платформе, может стать лишь одним элементом будущего курса. Умело компилируя свой курс из нескольких МООС-курсов, можно добиться хороших результатов «малой кровью» — не тратить время и деньги на создание курсов, подбор материала, управление СДО и т.д.

3. Большинство популярных и авторитетных МООС-платформ публикуют обучающие курсы только после рецензирования. То есть материал, представленный в курсе, прошел экспертную оценку.

Самое большое неудобство, на мой взгляд, будет в том, что на многих МООС-курса нельзя выбирать удобные время и дни для себя. Это касается, в первую очередь, курсов, которые включают в себя «живое» онлайн общение. А я встречал курсы, которые построены фактически только на общении.

Однако, опытный тьютор сумеет подобрать курсы (или части курсов) в записи, с возможностью асинхронного общения для оптимизации учебного процесса конкретной группы слушателей.

Еще может стать проблемой найти необходимую тему, если обучения проходит по нестандартным вопросам. В таких случаях МООС, скорее всего, не поможет.

В завершении повторюсь: МООС — это средство обучения, но не метод и не форма обучения.

|

|---|

Рейтинг 100 | |

|---|

Рейтинг 102 | Это платный семинар? Если да, то где можно увидеть стоимость обучения?

|

|---|

Рейтинг 207 | |

|---|

Рейтинг 102 | Владимир Кухаренко сказал:

Неужели это можно

Приходите и все узнаете :)

|

|---|

Рейтинг 315 | Неужели это можно?

|

|---|

Рейтинг 207 | Содержание обучения = система интеракций

Овладеть знаниями можно исключительно в процессе их использования в деятельности, только оперируя ими. Принцип интерактивности в обучении рассматривает его как процесс решения учащимся задач и принятия ими решений. Современный подход к обучению требует следующего понимания содержания учебных дисциплин:

Оно складывается не из заданной системы сведений (факты, понятия, идеи, теории, другая информация), и затем их усвоения, как считается в традиционной дидактике, а, в первую очередь, из решения задач, то есть:

содержание обучения — это заданная система деятельности и составляющих ее действий (интеракций).

Источник

|

|---|

Рейтинг 207 | От НЭО Группа, 10 декабря 2015 г. в 07:58, изменено в 08:01 |

|---|

Рейтинг 207 | От НЭО Группа, 22 ноября 2015 г. в 19:41, изменено в 19:42 Небольшое и неполное «издание» постов по тьюторингу в блоге Группы НЭО: читайте по ссылке

|

|---|

Рейтинг 569 | Вячеслав Александрович, я Вас взяла бы без конкурса и назначила бы начальником бабушек :)

|

|---|

Рейтинг 468 | Елена Локтева сказала:

Стаж... образование... курсы ПКиПК... Не люблю такую формализацию требований.

Лишнее это. Я бы профпригодность тьютора оценивала по тому, что он делает и как

он делает.

До сих пор не выбросила из головы создание виртуального центра наставничества

по принципу «бабушек на облачке», о котором рассказывал в одном из докладов

Шугата Митра. В том эксперименте участвовали обычные бабушки, пенсионерки, от

которых требовалось просто интересоваться, что сегодня интересного произошло и

чему научился, и радоваться успехам. И я сильно подумаю, кого брать на работу:

такую бабушку или кого-то прошедшего курсы ПКиПК.

Лена, в таком случае я как дедушка кончено за бабушек :-)

|

|---|

Рейтинг 569 | Стаж... образование... курсы ПКиПК... Не люблю такую формализацию требований. Лишнее это. Я бы профпригодность тьютора оценивала по тому, что он делает и как он делает.

До сих пор не выбросила из головы создание виртуального центра наставничества по принципу «бабушек на облачке», о котором рассказывал в одном из докладов Шугата Митра. В том эксперименте участвовали обычные бабушки, пенсионерки, от которых требовалось просто интересоваться, что сегодня интересного произошло и чему научился, и радоваться успехам. И я сильно подумаю, кого брать на работу: такую бабушку или кого-то прошедшего курсы ПКиПК.

|

|---|

Рейтинг 207 | |

|---|

Рейтинг 468 | Я, как неправильный тьютор и как бывший руководитель отдела в ЦАГИ могу добавить, что известный академик Дородницин не имел высшего образования, а как бывший проректор МИМ ЛИНК, должен напомнить, что образование называется ОТКРЫТЫМ, так как не предъявляет никаких требований к уровню образования, если ты сумел освоить изучаемый курс. Доктор военных наук имеет «звание» тьютор-мастер МИМ ЛИНК и вполне настоящий полковник.

|

|---|

Рейтинг 901 | Тезисы к курсу.

Тезис 1. Наставническая функция структуры е-курса

Электронный курс — это наставник, а не только носитель информации и инструмент более или менее формального контроля достижений.

Наставническая функция е-курса в формате e-learning 1.0 определяется его структурой, которая обеспечивает:

- управление учением аудитории,

- навигацию в собственном содержимом, в образовательной среде учебного учреждения и за ее пределами,

- сопровождение учащегося и помощь в освоении им материала, коррекцию отклонений и возможных ошибок,

- гарантированный («не ниже чем …») уровень обученности,

- перенос усвоенных знаний в новые учебные ситуации, в процессы углубленного освоения дисциплины и самообразования, овладения смежными дисциплинами и в практику и др.

В условиях смешанного обучения, а также в e-learning 1.5, 2.0, 3.0 упомянутые выше процессы могут быть распределены между преподавателем, тьютором, электронным средством обучения и даже группами учащимися или одним или несколькими из них, лидирующим(и) в том или ином виде (аспекте) учебной деятельности. Причем распределены по-разному и в разных пропорциях. К примеру, текущий контроль может целиком (или пополам с преподавателем) осуществлять курс, обратную связь давать преподаватель, а коррекцию ошибок проводить другие учащиеся.

Наставническая функция е-курса вытекает из принципа студентоцентрированного обучения, то есть не такого, каким его представляет и может/хочет осуществлять преподаватель или функциональный тренер, а такого обучения, которого требует будущая практическая (трудовая) деятельность и позволяют возможности обучающегося. Подробнее поговорим об этом в курсе.

|

|---|

Рейтинг 569 | Виктория Смоляр сказала:

Как можно получить сертификат? Сертификат о чем?

|

|---|

Рейтинг 100 | Как можно получить сертификат?

|

|---|

Рейтинг 207 | Материалы вебинара — презентация и ссылка на просмотр записи — выложены здесь, на странице «Вебинары» под датой 4 ноября 2015

|

|---|

Рейтинг 103 | А вот теперь полностью согласен )

|

|---|

Рейтинг 569 | Вебинарю уже 7 лет, поэтому знаю: вебинар проводится так, как бегают тараканы у организаторов :) Одни без говорящей головы не вебинарят, другие — без ассистента, третьи — еще чего-нить придумают. Пусть каждый проводит вебинары как считает нужным, лишь бы не превращался формат только в продажи, и не забывали, что такое обучение и результат обучения.

|

|---|

Рейтинг 103 | Не соглашусь :) Часто вопросы у участников возникают в самом начале выступления, а остальным не очень интересно ожидать, пока ведущий ответит на этот вопрос. Мы стараемся не оставлять вопросы и ответы на конец выступления — это как раз один из методов вовлечения аудитории в процесс. Поэтому ассистент отвечает на вопросы в ходе выступления. Тем, кому не интересно, не отвлекаются на это. Ведущий может также отвечать, но не увлекается. С другой стороны, не все могут себе позволить привлекать ассистента!

По крайней мере мы к этому пришли с опытом. А в Вебинарах, как и в платформах, мы хорошо разбираемся ;-)

|

|---|

Рейтинг 569 | На самом деле, ведущий должен сам работать в чате. Помощник — только для решения оргвопросов. Но это иной этап жизненного цикла: когда ведущий перестает рассказывать, дает слово обучаемым и больше слушает :)

А сожаление Ваше разделяю полностью: не представляют да и не особо стараются, именно так.

|

|---|

Рейтинг 103 | У нас в компании Вебинар ведут 2 человека. 1 проводит презентацию, второй отвечает на вопросы участников в чате :)

Получается очень продуктивно.

Статья правильная, к сожалению, многие тренера и учебные центры слабо представляют да и особо не стараются разбираться как очный формат частично перевести в дистанционный.

|

|---|

Рейтинг 102 | Светлана, вебинар планировалось проводить в 15.00, но у ведущей случились непредвиденные обстоятельства (командировка) и мы перенесли вебинар на 12.00. Все, кто зарегистрировались на вебинар получили уведомление о переносе и ссылку на запись вебинара. Да, запись доступна для просмотра. Напишите свой электронный адрес и мы ее Вам вышлем. info (at) ra-kurs spb ru

|

|---|

Рейтинг 100 | Добрый день!

Почему в описании и при регистрации указано неверное время? На 15.00, если вебинар уже состоялся в 12.00

Будет ли в доступе запись вебинара?

Спасибо.

|

|---|

Рейтинг 100 | |

|---|

Рейтинг 100 | |

|---|

Рейтинг 569 | Сергей Запорожченко сказал:

То есть, можно утверждать, что «Елена Локтева ЗА геймификацию» во всех ее

проявлениях? :-) Дя, я ЗА, при условии, что она запускается не на коленках, а качественно проектируется.

В вышеназванной статье и в твоем высказывании, Елена, я вижу очень важную идею

- геймификацией e-learning, в том числе мотивационных корпоративных

направлений, скорее всего, занимаются не специалисты по созданию игр. Да, в основном самоучки занимаются.

Может, это самое поколение "Y" и поможет свести игры и обучение более удачным образом. Подстегивать будет определенно. Это привычная им среда. Моему сыну, к примеру, стало гораздо проще относиться к нюансам образовательной системы, когда я сравнила его с игрой, у которой есть правила, есть друзья, есть враги, есть потребности, которые постоянно растут и должны удовлетворяться и т.п. Этот ракурс явно упростил ему адаптацию :)

|

|---|

Рейтинг 158 | То есть, можно утверждать, что «Елена Локтева ЗА геймификацию» во всех ее проявлениях? :-)

В вышеназванной статье и в твоем высказывании, Елена, я вижу очень важную идею — геймификацией e-learning, в том числе мотивационных корпоративных направлений, скорее всего, занимаются не специалисты по созданию игр. Может, это самое поколение "Y" и поможет свести игры и обучение более удачным образом.

Я сам не делал проектов по геймификации обучения (симуляторы, все-таки не в счет), но это очень интересная для меня тема.

|

|---|

Рейтинг 569 | Внедрять не пробовала, отдельные элементы изредка не в счет.

Но как я сама заядлый геймер, много думала над тем, как использовать наработки гейм-индустрии, чтобы вовлечь людей в обучение. Имхо, проблемы с внедрением игровых элементов в неигровые контексты именно в том, что берут за основу какие-то простейшие, популярнейшие приемы, но не понимают, что игра — это очень серьезно, на самом деле. Это не только плюшки и фантики, но и наказания — причем, как закономерные, так и случайные. А когда этого не понимают сами разработчики, то они и не могут правильно подготовить к этому игроков.

Опять же, если кому-то не удалось посчитать влияние игры на какие-то KPI, это не значит, что это невозможно — это всего лишь значит, что у них не получилось, и они пока не знают, как. В общем, надо пробовать и искать.

|

|---|

Рейтинг 100 | Надежда Блуст сказала:

По регистрации на вебинар формуляр выдает сообщение Напишите правильный адрес.

Но он один у меня и написан верно.

Надежда, я заполнила в форме ваши данные, и они успешно сохранились.

Я передала вопрос службе поддержки. Надеюсь, в будущем ошибка не будет воспроизводиться

|

|---|

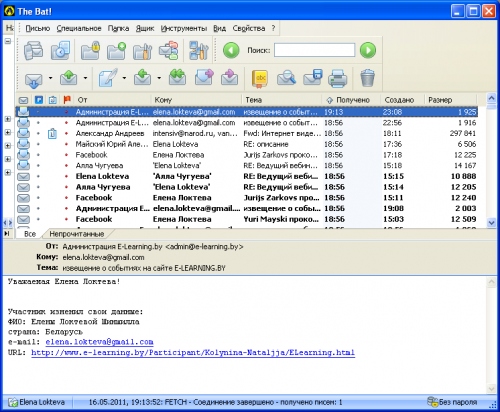

Рейтинг 100 | Светлана Тушминцева сказала:

После регистрации было написано, что мне пришлют письмо за день до начала

вебинара. Но никаких писем я не получила.

Светлана, добрый день!

Вы были успешно записаны на вебинар. К сожалению, я вижу по нашей базе, что 3 письма с уведомлением о вебинаре не были вами открыты. Возможно, письма попали в спам.

Очень жаль, что вам не удалось принять участие, но вы можете ознакомиться с видеозаписью, которая в скором времени появится в разделе: http://www.e-learning.by/Webinars/ELearning.html

Вы всегда можете связаться со мной или командой iSpring по телефону или эл. почте:

8 800 333 78 73, sales (at) ispring ru

|

|---|

Рейтинг 100 | После регистрации было написано, что мне пришлют письмо за день до начала вебинара. Но никаких писем я не получила.

|

|---|

Рейтинг 100 | Елена Локтева сказала:

Надежда, напишите про эту ошибку на sales (at) ispring ru. Они включат Вас в

рассылку вручную! Да сделала...Спасибо

|

|---|

Рейтинг 569 | Надежда, напишите про эту ошибку на sales (at) ispring ru. Они включат Вас в рассылку вручную!

|

|---|

Рейтинг 100 | По регистрации на вебинар формуляр выдает сообщение Напишите правильный адрес. Но он один у меня и написан верно.

|

|---|

Рейтинг 100 | Очень бы хотелось принять участие в курсе!!

Но срок проведения точно выпадает на отпуск((((((( Катастрофа (лично профессиональная)!!

Очень надеюсь, что организаторы повторят его в другое время!

|

|---|

Рейтинг 901 | Константин Дынник сказал:

Ответ автора на комментарий В.Наумова во вложенном файле.

Спасибо за ответ, Константин.

Действительно, предложенный Вами подход может оказаться конструктивным и полезным, особенно при формировании мягких навыков и ряда тонких компетенций, востребованных при работе учащегося с собой, с собственными знаниями и опытом. И, не соглашусь с Вами, что это вопрос технологический. Скорее, это вопрос дидактический, требующих соответствующего дидактотехнологического решения. Пошагового и поопреационного. Иначе текст (его идея) будет носить сугубо умозрительный, оторванный от практики декларативный характер.

Будет грустно, если вполне продуктивный подход, предложенный Вами, ограничится сугубо пропагандистскими декларациями. А они, думается, чрезмерно абстрактны, почему и сделать с ними, кроме поименования/перечисления «про кроссворды» и «заполнение пропусков» /а в чем между ними когнитивная разница?/ да цитирования невозможно.

Успех дела, ИМХО, здесь кроется, как раз в деталях — системе дидактических действий, технологично и однозначно определенных и формализованных (увы, нет однозначной трактовки терминов и процессов типа «компетенция», «уровень притязаний», механизмов пооперационого и рационального перехода между ступенями лестницы компетенций)

Надеюсь, детальнее мы сможем обсудить тему во время Летней школы.

|

|---|

Рейтинг 101 | Ответ автора на комментарий В.Наумова во вложенном файле.

|

|---|

Рейтинг 101 | Владимир Наумов сказал:

Уважаемый г-н Дынник!

Массу вопросов порождает ваша статья.

Скажите пожалуйста, как на практике оценивается уровень притязаний слушателя:

- в условиях формального обучения,

- в неформальном обучении?

Как обнаруживают, что аудитория находится на уровне «Неосознанная

некомпетентность»

- учащиеся?

- преподаватели?

За счет каких дидактических приемов и когнитивных механизмов реализуется

«продвижение по осознанным/неосознанным уровням компетентности» учащимися? Как,

к примеру, преподающая сторона обеспечивает переход с уровня «Осознанная

компетентность» на уровень «Неосознанная компетентность»? В Smart-УМК во

Smart-дисциплине «Страхование», к примеру же?

Приведенные Вами жанры заданий для самооценки:

Викторина — вопросы с множественным выбором ответа: Заполнение пропусков.

Установление соответствий. Кроссворд — не менее 10 слов. Восстановление

последовательности -

а) с равным успехом работают как на само, так и на внешнюю оценку, т.е. на

оценку вообще.

б) самооценка состоит в оценивании слушателем соответствия его действий внешне

заданным содержаниям и оценке (ее критериям)

В чем же качественная разница между само- и внешней оценкой? Создается

впечатление, что это тождественные вещи, «распиленные» между двумя субъектами

обучения.

У коллег по Болонскому процессу (настоящему, а не декларативно-идеологическому)

главными признаками компетенции являются:

- автономия (самостоятельность) специалиста при применении ЗУН = при принятии

решений и решении задач

- ответственность за реализацию этих решений (заведомо не единственно верных)

при осуществлении практических задач.

Возникло ощущение, что самооценка по-вашему — это оценка не за действие «я

сам», а за делай по-моему, ибо, цитирую Вас: «Компетентностный подход — это

совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания

образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных

результатов». Тот же традиционный, знание (а не личностно) центрированный

подход, в угоду конъюнктуре и моде переименованный в «компетентностный» и даже

в Smart. |

|---|

Рейтинг 901 | Уважаемый г-н Дынник!

Массу вопросов порождает ваша статья.

Скажите пожалуйста, как на практике оценивается уровень притязаний слушателя:

- в условиях формального обучения,

- в неформальном обучении?

Как обнаруживают, что аудитория находится на уровне «Неосознанная некомпетентность»

- учащиеся?

- преподаватели?

За счет каких дидактических приемов и когнитивных механизмов реализуется «продвижение по осознанным/неосознанным уровням компетентности» учащимися? Как, к примеру, преподающая сторона обеспечивает переход с уровня «Осознанная компетентность» на уровень «Неосознанная компетентность»? В Smart-УМК во Smart-дисциплине «Страхование», к примеру же?

Приведенные Вами жанры заданий для самооценки:

Викторина — вопросы с множественным выбором ответа: Заполнение пропусков. Установление соответствий. Кроссворд — не менее 10 слов. Восстановление последовательности -

а) с равным успехом работают как на само, так и на внешнюю оценку, т.е. на оценку вообще.

б) самооценка состоит в оценивании слушателем соответствия его действий внешне заданным содержаниям и оценке (ее критериям)

В чем же качественная разница между само- и внешней оценкой? Создается впечатление, что это тождественные вещи, «распиленные» между двумя субъектами обучения.

У коллег по Болонскому процессу (настоящему, а не декларативно-идеологическому) главными признаками компетенции являются:

- автономия (самостоятельность) специалиста при применении ЗУН = при принятии решений и решении задач

- ответственность за реализацию этих решений (заведомо не единственно верных) при осуществлении практических задач.

Возникло ощущение, что самооценка по-вашему — это оценка не за действие «я сам», а за делай по-моему, ибо, цитирую Вас: «Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов». Тот же традиционный, знание (а не личностно) центрированный подход, в угоду конъюнктуре и моде переименованный в «компетентностный» и даже в Smart.

|

|---|

Рейтинг 569 | Наталья Люблинская сказала:

Нет кнопки для регистрации на вебинар Наталья, регистрация — по ссылке (см. в описании, «Важная информация»)

|

|---|

Рейтинг 100 | Нет кнопки для регистрации на вебинар

|

|---|

Рейтинг 207 | Выкладываем презентацию вебинара

|

|---|

Рейтинг 104 | Владислав, чисто технически мне интересно, как у Вас получается переходить на первый слайд. Если я правильно поняла, на каждый блок у Вас один информационный слайд, при нажатии на который происходит автоматическая отсылка к содержанию. Я попыталась реализовать этот прием при помощи Вставка>>Фигура>>Прямоугольник>> делаю его бесцветным и привязываю к нему Вставка>> Гиперссылка >> местом в документе на первый слайд. Получилось. Но мне кажется, я каким-то окольным путем пошла. Раскройте фокус)))

|

|---|

Рейтинг 569 | Спасибо, Евгения!

Просто в плеере iSpring уже есть все эти кнопки, и специально их делать не нужно.

|

|---|

Рейтинг 104 | Спасибо, Елена. Для навигации по слайдам я сразу на типовом слайде, который потом просто копирую, где-нибудь внизу справа добавляю функциональные кнопки: «Previous», «Home», «Next». «Home» отсылает к слайду со структурой. Очень удобно и не хлопотно. В качестве примера прилагаю результат презентационного сотворчества с одной из моих учениц.

|

|---|

Рейтинг 569 | Ну, Анна — так Анна :) Главное — ссылку правильно поставили ;)

|

|---|

Рейтинг 407 | Приколись Анна Локтева!

Для того чтобы разработать хорошую презентацию, хватит и банального PowerPoint: специалисты в области электронного образования делятся советами.

Руководитель сайта E-Learning.by Анна Локтева начала серию публикаций, посвященную полезным и недооцененным возможностям самого известного редактора презентаций. «Наблюдая, как eL-коллеги кидаются от одного сервиса создания презентаций к другому, решила написать небольшую серию статей-уроков по созданию интерактивных слайдовых курсов в PowerPoint. Статьи будут представлять собой пошаговые инструкции по созданию различных интерактивностей», — говорится в первом материале из серии.

В начальном уроке рассказывается о функциях PowerPoint, которые пригодятся при подготовке дистанционных курсов. В частности, пошагово расписывается процесс создания горизонтальных вкладок: связав несколько слайдов гиперссылками, можно сделать презентацию интерактивной и фактически превратить ее в макет небольшого сайта.

http://www.edutainme.ru/post/pochemu-rano-spisyvat-powerpoint-so-schetov/

|

|---|

Рейтинг 103 | Полезный прием, использовал его неоднократно. Напр. видеозапись отрывка здесь.

|

|---|

Рейтинг 569 | Константин Бугайчук сказал:

Получилось)))))) Молодца :)

|

|---|

Рейтинг 407 | Получилось))))))

|

|---|

Рейтинг 100 | Vladimir Proskurin сказал:

Прокомментирую свое восприятие тренажеров, предлагаемых А.А. Захаровым:

Первое, тренажеры работают of- и on-line с выдачей участникам тест-тренинга

результатов;

Второе, мне понравились тренажеры, в которых задается вопрос и я должен найти

на картинке (например кабины самосвала), соответствующую кнопку, рычаг и т.п. Я

думаю, это будет полезно для профессионального обучения и оценки знаний.

Как мне показалось, тренажеры наделены функцией конструктора (если не так, то

поправьте). А это значит, пользователь, например, преподаватель, сможет

создавать свои тест-тренинги.

Владимир, сейчас создан свою онлайн-школу http://megapost.info/wpm/fb/ Приглашаю участвовать

|

|---|

Рейтинг 100 | Владимир Наумов сказал:

Есть и много.... в литературе. :)

Не совсем ясно, что именно вас интересует, цель, область применения.

Время от времени работаю под заказ по темам: превращение информации в учебный

контент, инструкции; способы структурирования информации о процессах,

продуктах, с инструкциями; обеспечение полноты, точности, функциональности

информации по отношению к ее потребителям; действенность информации; проблемы

фонового, явного, скрытого знания; проблема искажения/зашумления информации и

их профилактика. Но публично подробности об этом мной не распространяются.

Если же вас интересует работа с информацией при создании учебных средств, можем

и пообщаться

Интересен Ваш механизм поиска клиентов.

|

|---|

Рейтинг 901 | Аркадий Захаров сказал:

Владимир Наумов сказал:

Есть и много.... в литературе. :) ...

Дайте, пожалуйста, ссылки на свои работы

По работе с информацией отдельных публикаций практически нет (лет 12 на эту тему не публикуюсь, разве что тренинги провожу). Весьма рамочная публикация.

См. книги по прикладной лингвистике: текста, когнитивной, компьютерной, трансформационной грамматике

По теме превращения информации в контент, в том числе и по типам знаний — см. здесь

|

|---|

Рейтинг 100 | Владимир Наумов сказал:

Есть и много.... в литературе. :)

Не совсем ясно, что именно вас интересует, цель, область применения.

Время от времени работаю под заказ по темам: превращение информации в учебный

контент, инструкции; способы структурирования информации о процессах,

продуктах, с инструкциями; обеспечение полноты, точности, функциональности

информации по отношению к ее потребителям; действенность информации; проблемы

фонового, явного, скрытого знания; проблема искажения/зашумления информации и

их профилактика. Но публично подробности об этом мной не распространяются.

Если же вас интересует работа с информацией при создании учебных средств, можем

и пообщаться Дайте, пожалуйста, ссылки на свои работы

|

|---|

Рейтинг 100 | Михаил Протасов сказал:

Я пока не уяснил для себя, в чем суть этих тренажеров. Я пробовал ранее

запустить один, про интегралы. Каким образом происходящее в нем связано с той

проблемой, которую описал Аркадий, я не понял.

Примеры новых верси http://arkadiyzaharov.ru/studentu/sociologiya/й тренажера Электра 10

|

|---|

Рейтинг 100 | Скачайте тренажер по станкам

|

|---|

Рейтинг 100 | Vladimir Proskurin сказал:

На сайте есть раздел «Ресурсы + вебинары». Аркадий Аркадьевич, а если

использовать ваши тренажеры для какого-нибудь вебинара. Это возможно? Если

возможно, то выберите вебинар и покажите тренажер. Думаю — это кардинальное

решение за или против тренажеров. Ведь эти вебинары участники сайта знают и им

будет легко на их примере понять то, о чем Вы пишите. Сейчас нчал разбираться в сути проведения вебинаров. Сделали видеоролики, как работать с Электрой 10. Планирую провести вебинар в ближайшем будущем

|

|---|

Рейтинг 142 | На сайте есть раздел «Ресурсы + вебинары». Аркадий Аркадьевич, а если использовать ваши тренажеры для какого-нибудь вебинара. Это возможно? Если возможно, то выберите вебинар и покажите тренажер. Думаю — это кардинальное решение за или против тренажеров. Ведь эти вебинары участники сайта знают и им будет легко на их примере понять то, о чем Вы пишите.

|

|---|

Рейтинг 100 | Суть тренажера в следующем. В каждой дисциплине есть исходные, базовые элементы, дидактические единицы первого уровня усвоения. Это могут быть символы, термины, буквы и т.п. Этих единиц в каждой науке разное число. Их бывает достаточно много. Но чтобы проверить их знание у преподавателя не хватает ни сил ни времени. Он сразу начинает заниматься «высокой теорией». Но здесь его подстерегает такая бяка, как незнание студентами базы. Например, если человек, который хочет изучать нотную грамоту, должен все ноты изучить, а его сразу сажают за чтение партитуры. Он просто умрет.

Как организована проверка знаний дидактических единиц первого уровня усвоения? А никак.

Тренажер это сможет сделать.

Никаких других задач наш тренажер не решает.

Уровень второй, третий и четвертый в разках нашей концепции почти не рассматривается.

Правда, сейчас мы решаем задачу, как через Электру 10 приучить школьников и студентов к чтению книг. Не является секретом, что школьники и студенты не читают книги и, в частности учебники.

Интерфейс — дело личное. Например, сайт Пентагона очень примитивный. Главное дело, а не упаковка.

Программа по Челябинску — пример применения Электры 10 в проведении онлайн-викторин.

И еще вопрос: на каком из тренажеров Вы работали в режиме онлайн? Какой у Вас рейтинг.

Могу предложить сыграть в компьютерную игру «Тюмень -425 лет» http://webkursi.ru/page/156/

ссылка

Покажите, каких успехов Вы сможете достичь на конкретном тренажере. Поймете, для чего нужны тренажеры-репетиторы.

|

|---|

Рейтинг 227 | Я пока не уяснил для себя, в чем суть этих тренажеров. Я пробовал ранее запустить один, про интегралы. Каким образом происходящее в нем связано с той проблемой, которую описал Аркадий, я не понял.

Также я не получил ответа на заданный мной выше вопрос (последний абзац моего предыдущего комментария).

Также мне не удалось понять смысла вот этой части комментария Аркадия:

«Совместность проекта может быть в разных вариантах: от совместной разработки тренажеров в вашей новой фирме, до нахождения заказов на разработку.

http://www.ooo245.ru/e10/update/ — Здесь и тренажер и редактор

http://www.ooo245.ru/free.php -здесь некоторые демоверсии прежнего тренажера

Высылаю последнюю версию для программы Онлайн-конкурса «Челябинск -275 лет»

http://files.mail.ru/RO7NZ8»

Что такое совместность проекта? Что за «моя новая фирма»? Что за «нахождение заказов на разработку»? Зачем это все мне и как это связано с предыдущим текстом и обсуждением?

Если есть актуальная версия тренажера и редактора, то зачем мне демо-версии более старых версий?

Зачем мне программа Онлайн-конкурса «Челябинск -275 лет»? Какое это отношение имеет к предыдущему обсуждению?

Кроме того, мне показался весьма неудачным интерфейс тренажера и сайта.

Ничего не понятно и отсутствует что-либо, что может заинтересовать. Поэтому обсуждение и не состоялось.

|

|---|

Рейтинг 142 | И все «КОНЕЦ» обсуждению...

|

|---|

Рейтинг 100 | Еще очень важный момент: сами студенты и школьники участвуют в разработке электронных репетиторов. У нас даются задание разработать не бесполезные презентации PowerPoint? а действенные репетиторы.

Результаты работы студентов с тренажерами я могу отследить в виртуальном классе.

|

|---|

Рейтинг 100 | Организация ДО с применением тренажера Электра — 10

Суть тренажера в следующем. В каждой дисциплине есть исходные, базовые элементы, дидактические единицы первого уровня усвоения. Это могут быть символы, термины, буквы и т.п. Этих единиц в каждой науке разное число. Их бывает достаточно много. Но чтобы проверить их знание у преподавателя не хватает ни сил ни времени. Он сразу начинает заниматься «высокой теорией». Но здесь его подстерегает такая бяка, как незнание студентами базы. Например, если человек, который хочет изучать нотную грамоту, должен все ноты изучить, а его сразу сажают за чтение партитуры. Он просто умрет.

Были случаи, когда я проверял студентов на умение прочитать математическую формулу. Некоторые студенты не знали, как читаются некоторые буквы. Греческие буквы многим студентам не очень хорошо известны.

Наш тренажер позволяет взвалить груз проверки на свои плечи. Преподавателю будет больше времени оставаться на проверку решения творческих задач.

Совместность проекта может быть в разных вариантах: от совместной разработки тренажеров в вашей новой фирме, до нахождения заказов на разработку.

http://www.ooo245.ru/e10/update/ — Здесь и тренажер и редактор

http://www.ooo245.ru/free.php -здесь некоторые демоверсии прежнего тренажера

Высылаю последнюю версию для программы Онлайн-конкурса «Челябинск -275 лет»

http://files.mail.ru/RO7NZ8

|

|---|

Рейтинг 142 | Прокомментирую свое восприятие тренажеров, предлагаемых А.А. Захаровым:

Первое, тренажеры работают of- и on-line с выдачей участникам тест-тренинга результатов;

Второе, мне понравились тренажеры, в которых задается вопрос и я должен найти на картинке (например кабины самосвала), соответствующую кнопку, рычаг и т.п. Я думаю, это будет полезно для профессионального обучения и оценки знаний.

Как мне показалось, тренажеры наделены функцией конструктора (если не так, то поправьте). А это значит, пользователь, например, преподаватель, сможет создавать свои тест-тренинги.

|

|---|

Рейтинг 142 | Прикрепил файл, но что-то не вижу его под своим комментарием. Чтобы это значило? Наверное не нажал кнопку «Добавить файл». Попробую в этом комментарии...

|

|---|

Рейтинг 142 | Вот то-то и оно, что не совсем понятно!? Ладно, уточню вопрос.

Представим себе столяра, делающего мебель. В процессе изготовления мебели столяр придерживается определенной технологии, которая состоит из ряда методов, приемов, техник..., в конечном счете, знаний и опыта, а также инструментов: пилы, топора, молотка, рубанка и т.п., применяемых на разных этапах технологической цепочки изготовления мебели. В этом отношении процесс работы с информацией ничем не отличается от процесса изготовления мебели: необходимо обладать необходимыми знаниями (методики, приемы, техники...) и иметь инструменты...

Все на этом свете начинается с информации. Умение работать с информацией — это самая ПЕРВАЯ, самая ГЛАВНАЯ наука, которую мы должны знать, чтобы постичь другие науки и ремесла… Из определения, что такое технология: «ТЕХНОЛОГИЯ — это обязательные и неизменные этапы работы, выполнение которых дает ожидаемый и планируемый результат», выдвигаем тезис: «Только ТЕХНОЛОГИЯ работы с информацией в виде обязательных и неизменных этапов работы, способна дать ожидаемый и планируемый результат в учебе и профессиональной деятельности».

В «литературе» (ваше слово) по этому вопросу все разрозненно. А есть, что-то собранное воедино?

|

|---|

Рейтинг 227 | Уважаемый Аркадий,

На мой взгляд, Вы не очень понятно сформулировали исходное сообщение в этой теме. Различных форм дистанционного обучения очень много. На мой взгляд, в исходном сообщении в теме следовало бы пояснить, чем именно Ваша форма отличается от других, в чем ее преимущества, привести небольшой пример. При этом постараться, чтобы текст не получился слишком длинным, уложиться в несколько абзацев. Иначе у многих читателей не возникнет желание изучать Ваше предложение.

Я изучил описанный Вами продукт, потому что увидел, что на другом форуме Владимир Кухаренко положительно о нем отозвался. К Владимиру Кухаренко я отношусь с уважением, поэтому я решил, что продукт стоит изучения.

Интерфейс Вашего сайта и самого продукта мне показался не очень понятным, мне пришлось изучать справку, чтобы разобраться, в чем смысл. Я более-менее разобрался, но все же не до конца. Прошу пояснить, в чем основная суть зашитой в продукт методики?

Насколько я понял, предлагается тест на самопроверку, но обучающийся не вводит ответ в компьютерную программу, а формулирует его исключительно у себя в голове. Потом смотрит правильный ответ. В чем же тут новизна? Уже очень давно существуют задачники, в которых основную часть занимают задачи, сгруппированные по темам, а в конце правильные ответы на задачи. Чем это отличается от Вашего электронного репетитора?

|

|---|

Рейтинг 901 | Есть и много.... в литературе. :)

Не совсем ясно, что именно вас интересует, цель, область применения.

Время от времени работаю под заказ по темам: превращение информации в учебный контент, инструкции; способы структурирования информации о процессах, продуктах, с инструкциями; обеспечение полноты, точности, функциональности информации по отношению к ее потребителям; действенность информации; проблемы фонового, явного, скрытого знания; проблема искажения/зашумления информации и их профилактика. Но публично подробности об этом мной не распространяются.

Если же вас интересует работа с информацией при создании учебных средств, можем и пообщаться

|

|---|

Рейтинг 142 | Спасибо... , а есть что-нибудь по технологии работы с информацией?

|

|---|

Рейтинг 901 | |

|---|

Рейтинг 142 | Я думал, что существует какой-то другой форум с множеством участников. А Вы ссылаетесь на ветку нашей дискуссии с А. Мирошниченко. О ней я и сказал, что народу не много было: я, А. Мирошниченко и О. Лавров. Дискутировать с О. Лавровым, с учетом большого количества вопросов, которые он включил в свой пост, невозможно. Это равносильно диссертацию написать (шучу). Просто времени на это нет. Это же нужно понимать. А в Скайпе можно было бы быстро определиться на чем остановиться и свести к одному, двум вопросам. Елена, дайте пжл., ссылку на еще какую-нибудь большую дискуссионную ветку. Интересно, есть такие, ну и заодно поучиться.

|

|---|

Рейтинг 569 | Владимир, вот тут Вам предложили дискуссию и задали кучу вопросов: ссылка.

Я уже предвкушала, что начнется интересная дискуссия, готова была включаться. Тем более, что Олег Лавров — человек, с которым интересно и полезно обсуждаться.

Но Вы не захотели обсуждаться в той ветке, а почему-то захотели перенести это обсуждение в скайп. В итоге дискуссии не получилось, и Вы решили, что это у нас на сайте не любят комментировать :)

Это я к тому, что «включается» форум легко: интересная тема, проблемные вопросы и готовность к открытому обсуждению ;)

|

|---|

Рейтинг 142 | Что за форум? Как «включается»?

|

|---|

Рейтинг 569 | Наш сайт — один из самых комментируемых. Дискуссии у нас всегда по теме и очень конструктивные. Особенно — если тема интересная, проблемная.

А тот пример, который привел Владимир, не объективен. Коллега, который «добавился и тут же исчез», предложил провести обсуждение по ключевым вопросам темы на форуме, но Владимир отказался и предложил ему скайп — в результате дискуссия стихла, т.к. в нашем сообществе привыкли к открытому диалогу.

|

|---|

Рейтинг 100 | Я думаю, что скоро будет много!

|

|---|

Рейтинг 569 | Владимир, Вы уверены, что дело в сайте?

|

|---|

Рейтинг 142 | Аркадий Аркадьевич, на этом сайте не очень любят комментировать. Даже в моей дискуссии, куда Вы заскочили, всего-то добавился и тут же исчез всего 1 человек.

|

|---|

Рейтинг 100 | Проведу консультации по работе с тренажером Электра 10

|

|---|

Рейтинг 100 | Что нового у вас?

|

|---|

Рейтинг 163 | Большое спасибо, оперативно! Для тех, кто был не был на Школе, ценный материал и опыт! :)

|

|---|

Рейтинг 163 | Елена Локтева сказала:

Спасибо! Стараемся :)

Здорово!Потрясающая работа коллег-будем узучать!

Удачи!!!

|

|---|

Рейтинг 100 | Думаю, какие презентации перевести в форму электронного репетитора.

|

|---|

Рейтинг 569 | Спасибо! Стараемся :)

|

|---|

Рейтинг 100 | Полезные материалы!

|

|---|

Рейтинг 207 | Выкладываем презентацию вебинара: «Интерактивность в e-learning: ...»

|

|---|

Рейтинг 197 | Владимир, Вы начали применять не вполне корректные приёмы. Оглупляете мысль собеседника, приписываете ему не существующие мысли и с созданной лживой конструкцией победно расправляетесь. Очень жаль.

Несколько раз повторяется мысль о '' фиксации на анальной стадии ''.

|

|---|

Рейтинг 901 | Вадим Лузянин сказал:

Очередная грубость от Вас, вместо ответа на вопрос. Вы что — на таможне

оформили ослика как припас и скушали? Не было с моей стороны грубости — но факты, подтвержденнные цитатами (ссылками)

А ответ на вопрос вам и так очевиден и заведомо известен: цель — желательная (допустимая культурой и социумом) деятельность учащегося.

Что касается прикидки как ориентировке в проблеме, то это у меня от Гальперина.

Никто не против учёта достоинств естественно-научной парадигмы в электронной

педагогике. Я против — её доминирования. Я за переход от прямого и жёсткого

управления познавательной деятельностью к управлению косвенному и гибкому. За

обязательный взгляд на электронную педагогику глазами гуманитария. Да,

внутренний мир обучающегося, его комплексы, фиксации, культурные и моральные

ценности для меня как преподавателя важны. Не хочу, ради автоматизации,

смотреть на студента как большую белую крысу в ящике Скиннера.

Если ОДД и поэтапное формирование умственных действия для вас — прикидка да еще косвенная, вне причинно-следственной деятельностной парадигмы (= поведенческой, т.е. родственной бихевиоральной парадигме),

если внутренний мир студента — продукты орально/анальных и пр. фиксаций и — мораль и культура — функции комплексов,

то студенты ваши должны завидовать крысам да голубям Скиннера: тот учил их нормальным паттернам поведения, а не проецировал свои комплексы и проблемы на студентов и не терапевтировал их душу авансом, рационализируя это под гуманизм и педагогику.

Я тоже не везде за доминирование естественно-научной парадигмы, особенно когда к фрейдопедагогике прибегать нужнее.

И кто сказал, что естественно-научная парадигма — это не культурная ценность, не осененные высокой моралью и человеколюбием идеи и жизнь Бруно, Галилея, Павлова, Гальперина, Хомского и Скиннера (возьмите, к примеру, социальные проекты последнего, да и предпоследнего тоже).

Прикиньте лучше, как преподавать матстатистку или механику без прямого и жёсткого управления познавательной деятельностью «глазами» и устами гуманитария. «Прикиньте» в «традиции» (в методологии) перевранного вами Гальперина, к примеру, и я вам поверю...

И, наконец, инженерия знаний и искусственный интеллект занимаются не одними естественно-научными вещами, но и выходит за рамки этой парадигмы в сферах квантовых наук, сетей (нейронных, семантических), концепциях хаоса, игр, катастроф, конфликтов, бессознательных процессов (неосознаваемые матазаннания) и пр. И преуспели в этом куда более иных «глазастых» гуманитариев, и дипломированных естественнонаучников, которые, переходя в лоно гуманитаристики, порой безвозвратно теряют естественную стройность мышления и начинают мыслить до изумления неестественно, искусственно.

Воистину, нет ничего естественнее правильного мышления, апофеозом которого можно назвать ИИ. А вот ответить на вопрос, что естественного в неправильном мышлении, может дать только сверхъестественное мышление :) или, на худой конец, «Ярбух фюр психоаналитик унд психопаталогик».

|

|---|

Рейтинг 197 | Очередная грубость от Вас, вместо ответа на вопрос. Вы что — на таможне оформили ослика как припас и скушали?

Что касается прикидки как ориентировке в проблеме, то это у меня от Гальперина. Никто не против учёта достоинств естественно-научной парадигмы в электронной педагогике. Я против — её доминирования. Я за переход от прямого и жёсткого управления познавательной деятельностью к управлению косвенному и гибкому. За обязательный взгляд на электронную педагогику глазами гуманитария. Да, внутренний мир обучающегося, его комплексы, фиксации, культурные и моральные ценности для меня как преподавателя важны. Не хочу, ради автоматизации, смотреть на студента как большую белую крысу в ящике Скиннера.

|

|---|

Рейтинг 901 | Вадим,

поверю, что вы не ханжа, если вы продемонструете на примере своего академического курса то, про что вы здесь прикидываете и прикидываетесь.

Все еще лечите теоретической физикой (делаете явными) эдиповы комплексы и фиксации на анальной стадии? И это без рациональных выкладок и формализации? Или ваше якобы неклассическое мышление работает исключительно на уровне «прикидывать». Ну, это ныне в тренде «инноватики» и прочих ИКТ в обучении

|

|---|

Рейтинг 197 | Надёжные данные даёт только прогноз погоды. Прикинем соотношение формализуемых и неявных ( поланиевских, личностных плюс, если работает несколько разработчиков, коллективных неосознаваемых знаний ) — 1 : 10.

Извлекли формализуемый гулькин нос. И какие задачи решаем с его помощью? Каковы допустимые педагогические цели подхода на основе инженерии знаний?

|

|---|

Рейтинг 901 | Вадим Лузянин сказал:

Прикинем в процентах вклад различных компонентов педагогической системы в

учебный результат. ... ... ...

Вадим, а откуда взялись такие замечательные цифры? Да и сам «состав» педагогической системы? Насколько надежны данные о ее компонентах, а тем более %% ? Или здесь ключевое слово « прикинем»?

|

|---|

Рейтинг 197 | Прикинем в процентах вклад различных компонентов педагогической системы в учебный результат.

- бихевиорально-когнитивная методика управления познавательной деятельностью обучающихся, основанная на инженерии знаний — 15

- личность и компетенции педдизайнера курса — 15

- отношения поддержки обучающихся — 20

- личность и компетенции обучающегося ( интеллект, добросовестность из Большой пятёрки, упорство характера: grif, самоэффективность, инициатива, ответственность, когнитивный, метакогнитивный и интенциональный опыт, внутренний локус контроля, мотивация достижения успеха — 40

- взаимодействие вышеизложенных компонентов — 10

|

|---|

Рейтинг 101 | Добрый вечер! какой документ (сертификат и тд.) даете за участие в форуме онлайн

|

|---|

Рейтинг 569 | |

|---|

Рейтинг 315 | Сделайте слайдовый (компьютерный) курс и нет проблем. Это намного дешевле МООС. Пусть все кто хочет учится, а потом сдают экзамен

|

|---|

Рейтинг 569 | Владимир Николаевич, не соглашусь.

На том же примере с ИТшниками. У нас все вузы, вместе взятые, выпускают около 3500 тысяч человек. Всех, кто более-менее готов «встать к станку», разбирают еще во время учебы. Пофантазируем и допустим, что их около 30%. Т.е. хорошо, если они закрывают треть потребностей компаний, которые из года в год растут. И это только в маленькой Беларуси... А если добавить к ним потребности других стран? Курсами по 20-30 человек закрывать их придется годами. У бизнеса нет столько времени. Так что именно MOOCs должны прийти на помощь.

А теперь посчитайте: при норме в 5-10% (опять фантазирую, ну ок!) прослушавших курсы (но не обученных), сколько же человек надо пропустить через MOOCs в том виде, в котором они существуют, чтобы помочь людям и компаниям найти друг друга? И насколько это эффективно — тратить столько времени, сил, денег на такие MOOCs?

|

|---|

Рейтинг 315 | Американцы создают МООС для подготовки элиты.

Для подготовки 5000 ИТ специалистов такие курсы не нужны. Нужны обычные курсы (группа — 20-30 чел.) с небольшим количеством сложных заданий с целями выше третьей по Блуму.

|

|---|

Рейтинг 569 | Ярослав, у каждого свое видение о целях, задачах и результатах. Мое субъективное мнение, что за проект с результатом 50-100 «нашедших себя» из 35000 не стоило даже браться.

К примеру, в Беларуси потребность только в ИТ-специалистах, которая никак не закрывается — около 5000 человек. Думаю, для российских компаний эти цифры на порядок выше. На фоне таких цифр 50-100 «нашедших себя» — это капля в море. А есть ведь не только ИТшники...

Фишка в том, что и у меня, и у вас найдутся единомышленники. Время покажет, кто был прав. Дожить бы только :)

|

|---|

Рейтинг 100 | Не претендуя на Нобелевскую премию, мы просто стараемся сделать что-то полезное в формате МООС (МОДК). См. universarium.org. Вопрос про то, как и чем мерить эффективность курсов — 3-5-10-12% успешно завершивших обучение или тем, что топ-50-100 слушателей по окончании обучения «нашли себя» или 1 из них в очередной раз изменил этот мир к лучшему, — остается открытым. Про 100-90-80% «результативного» обучения для всех говорить не приходится. Особенно, если мы уверены в том, что каждый из 35 тыс. слушателей курса пришел к нам со своей личной целью (и не у всех основная задача — просмотреть все лекции и ответить на все тесты).

|

|---|

Рейтинг 468 | Владимир Кухаренко сказал:

Мы только винтики системы и не все можем менять. Только локально. По отношению

к нам — менять надо надсистему

Нужно учитывать изменения во внешнем окружении: использовать появляющиеся возможности и искать защиту от появляющихся угроз. В рыночной экономике — это основная стратегия поведения. Или переквалифицироваться в политики. Я дважды пробовал: наличие моральных принципов делает человека профессионально непригодным!

|

|---|

Рейтинг 315 | Вячеслав Лебсак сказал:

Елена Локтева сказала:

Владимир Кухаренко сказал:

Дело не в поколении Y, а в системе образования. Рассуждения о поколении — это

уход от проблемы. Все просто — ничего менять не надо, это поколение виновато Надо добавить клавишу "+100500" :) А мы с Вами разве не система образования?! Я и говорю о том, что нам надо

меняться! Мы только винтики системы и не все можем менять. Только локально. По отношению к нам — менять надо надсистему

|

|---|

Рейтинг 468 | Елена Локтева сказала:

Владимир Кухаренко сказал:

Дело не в поколении Y, а в системе образования. Рассуждения о поколении — это

уход от проблемы. Все просто — ничего менять не надо, это поколение виновато Надо добавить клавишу "+100500" :) А мы с Вами разве не система образования?! Я и говорю о том, что нам надо меняться!

|

|---|

Рейтинг 569 | Владимир Кухаренко сказал:

Дело не в поколении Y, а в системе образования. Рассуждения о поколении — это

уход от проблемы. Все просто — ничего менять не надо, это поколение виновато Надо добавить клавишу "+100500" :)

|

|---|

Рейтинг 315 | Дело не в поколении Y, а в системе образования. Рассуждения о поколении — это уход от проблемы. Все просто — ничего менять не надо, это поколение виновато

|

|---|

Рейтинг 468 | Владимир Кухаренко сказал:

Преподаю математические дисциплины студентам третьего курса. Вполне нормальные

и адекватные студенты в меру своего воспитания. Но школьная математическая база

оставляет желать лучшего. Поэтому возникает масса проблем, но с поколением Y

это ни как не связано. Прежде чем поднимать вопрос о том, что делать с

поколением Y, необходимо обеспечить им нормальное школьное образование. Владимир Николаевич, сначала я тоже думал, «что день на день не приходится», и это мне только кажется. Но обговорив «свою проблему» с друзьями, преподающими в «творческих» ВУЗах, понял, что это не только «моя проблема». Практически, бакалавров приходится «доучивать» после школы первые два-три года. Причём совсем не редкость, когда троечные бакалавры получают «красные» магистерские дипломы. Похоже, что подростковый возраст «постарел» и это нужно воспринимать как данность.

|

|---|

Рейтинг 315 | Вячеслав Лебсак сказал:

Лена, а как быть с поколением Y? Внимание удерживают 15-20 минут, эгоистичны,

спят до 11, до последнего курса остаются инфантильными и т.д. Преподаю математические дисциплины студентам третьего курса. Вполне нормальные и адекватные студенты в меру своего воспитания. Но школьная математическая база оставляет желать лучшего. Поэтому возникает масса проблем, но с поколением Y это ни как не связано. Прежде чем поднимать вопрос о том, что делать с поколением Y, необходимо обеспечить им нормальное школьное образование.

|

|---|

Рейтинг 569 | Вячеслав Александрович, я тоже с Игреками много работала. Да нормально у них все с «дыхалкой»! Им просто нужно чувствовать себя взрослыми и значимыми. Им нужны задачи, решение которых даст видимый результат для повышения их социального статуса. Для этого есть много способов, есть из чего выбирать!

|

|---|

Рейтинг 468 | Лена, а как быть с поколением Y? Внимание удерживают 15-20 минут, эгоистичны, спят до 11, до последнего курса остаются инфантильными и т.д. Много обеспеченных семей посылают детей в ВУЗы переждать призыв в армию. Чем их мотивировать? Если у них всё есть и им ничего не надо. Помогает разбор практических ситуаций («сторителлинг», «кейсстади»). Но и здесь «дыхалки» на 15-20 минут. Вот и приходится каждые 15-20 минут переключать внимание. Но ведь временной масштаб многих задач больше.

Вот модули businesslearning.ru и состоят из таких клипов. Как разработчики этой платформы смогли предугадать будущее...? Я строю свои курсы для очников, используя эту платформу. Это как то помогает справляться с Y-ками. Может ещё есть какие «фишки»?

|

|---|

Рейтинг 207 | Материалы вебинара вы найдете по этой ссылке.

|

|---|

Рейтинг 207 | От НЭО Группа, 15 марта 2014 г. в 16:18, изменено в 16:19 Так уж повелось, что компетенции белорусских участников Группы НЭО не слишком-то востребованы в своем отечестве. Исключение составляют наши программы по управлению знаниями и компетенциям.

Наши же e-learning-программы, продукты, консалтинг и очные тренинги больше востребованы в России, Украине и в Казахстане.

Надеемся, что ситуация меняется: в конце прошлого года мы поработали с МТБанком.

А сейчас идет серия из 3-х тренингов для 45 руководителей подразделений и главных специалистов ведущего банка республики АСБ «Беларусбанк»

Особенность этих мероприятий состоит в том, что на них используются методы « электронной дидактики» (точнее, дидактической инженерии) для подготовки и проведения очных тренингов по банковским продуктам, процессам, стандартам и продажам.

На фото участники 1-го тренинга.

|

|---|

Рейтинг 207 | От НЭО Группа, 7 марта 2014 г. в 23:37, изменено в 23:39 Поздравляем прекраснейшее большинство e-Learning'цев с 8 Марта и дарим Вам сказку про прекрасную царевну.

А конец у этой сказки такой: в конце концов она стала заниматься электронным обучением.

Читать сказку

|

|---|

Рейтинг 207 | От НЭО Группа, 15 января 2014 г. в 06:10, изменено в 06:13 В конце прошлого года группа НЭО провела ряд мероприятий в белорусских банках:

В МТБанке

- тренинг «Как измерять результаты обучения, не измеряя и не оценивая знаний»;

- серию консультаций по особым случаям использования редактора курсов «КурсЛаб».

Сейчас ведущий специалист по разработке электронных курсов этого банка создает собственный е-курс в рамках обучающе-консалтинговой сессии « Проектирование электронного курса с желаемым результатом».

В Беларусбанке

Презентацию своих тренинговых программ и «неэлектронной» программы «Элементы структуры результативного банковского тренинга» для функциональных тренеров.

|

|---|

Рейтинг 207 | Группа НЭО поздравляет партнера, коллегу и друга Александра Мякоту с днем рождения, а возглавляемую им компанию «Верная линия» с таким замечательным директором.

Успехов и здоровья, Александр + плодотворного сотрудничества с нами!!!

|

|---|

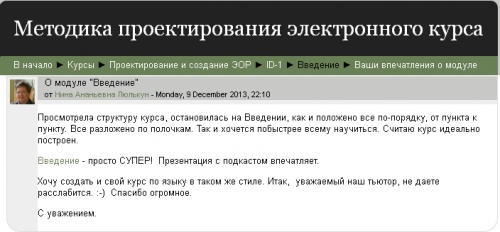

Рейтинг 207 | Краткий отзыв одной из участниц проекта об электронной части нашего взаимодействия:

«Очень интересно и динамично построен электронный курс.

Виды преподнесения знаний, а также разнообразные методы контроля подталкивают, можно сказать, вызывают ажиотаж и желание пройти на следующий этап и узнать, что же там».

Вероника Просалова, доцент, ВГУЭС.

Вероника Сергеевна разрабатывает электронный обучающий продукт по дисциплине «Финансы организаций (предприятий)»

|

|---|

Рейтинг 207 | От НЭО Группа, 30 октября 2013 г. в 08:02, изменено в 08:12 Компания «Верная линия» и Группа НЭО организовали, а Владимир Наумов провел во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса

1. трехдневный семинар по разработке электронных составляющих смешанного обучения и автономных электронных курсов,

2. двухдневный тренинг «Обучение по целям».

3. Сейчас реализуется третья — дистанционная — часть этого проекта в духе Web 2.0 и конструктивизма, рассчитанная на 2 месяца.

С 11-го ноября еще для 30 преподавателей и специалистов этого университета запускаем дистанционную программу «Методика проектирования электронного курса».

|

|---|

Рейтинг 207 | От НЭО Группа, 5 октября 2013 г. в 11:58, изменено в 11:59 |

|---|

Рейтинг 227 | Все-таки в идеале в электронных курсах подобные функции опытный пользователь ПК должен легко найти и без инструкции.

Я к тому, что если опытный пользователь ПК не может быстро найти такую функцию без инструкции, значит, дизайн шаблона курса не оптимален.

|

|---|

Рейтинг 207 | От НЭО Группа, 27 июля 2013 г. в 09:30, изменено в 09:32 Теперь наши открытые обучающе-консалтинговые сессии идут и летом (корпоративные и ранее шли).

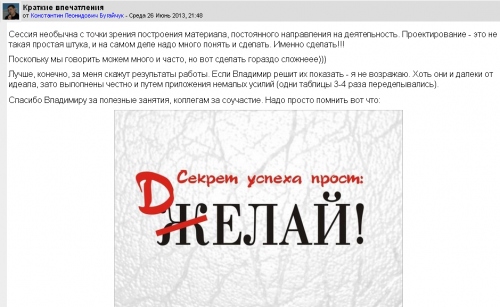

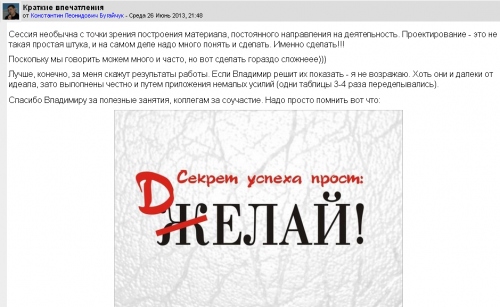

Отзыв одного из участников по итогам первой недели работы в ней:

|

|---|

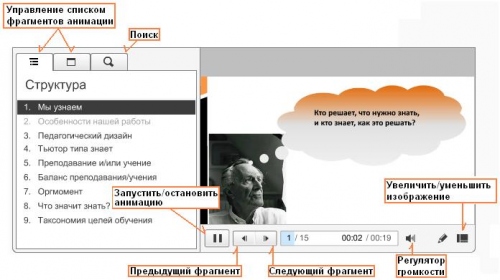

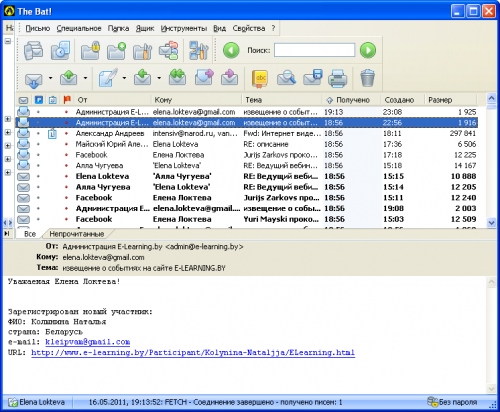

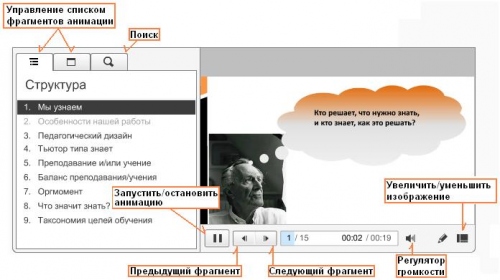

Рейтинг 901 | Костя, расскажу историю, как откомментированный тобой коммент появился:

В самом курсе, во введении к нему имеет место инструкция, как и чем управлять. В демо-версию она (а эта картинка из самой инструкции) не попала.

Пишет мне в личку вполне опытный e-learning'ец: плохо мол, что аудио остановить/на паузу поставить нельзя.

Ладно бы, был бы он совсем неопытным. Так нет же, сам в духе Хана подкасты писал для кучи своих курсов. Писал в Camtasia Studio. С плеером, доступным пользователю, сохранял. А тут, в iSpring'овском мувике плеер не рассмотрел целиком, причем именно одну кнопку.

Так что не только тебя, но и меня надо «носом тыкать» в такие штуки.

Константин Бугайчук сказал:

Вот не зря Владимир ты меня носом тыкаешь в такие штуки. А я все и так

понятно... все и так понятно...)) |

|---|

Рейтинг 407 | Вот не зря Владимир ты меня носом тыкаешь в такие штуки. А я все и так понятно... все и так понятно...))

|

|---|

Рейтинг 207 | От НЭО Группа, 11 июля 2013 г. в 18:46, изменено в 18:50 У некоторых коллег возникают вопросы, как управлять анимацией в демо-фрагменте курса, особенно проигрыванием звука ( Ответ: кнопкой «Запустить/Остановить анимацию»).

Размещаем картинку про это:

|

|---|

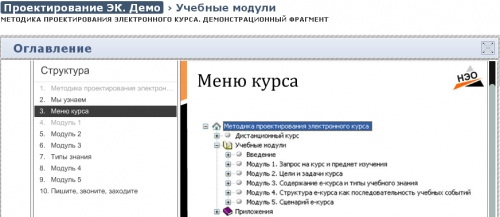

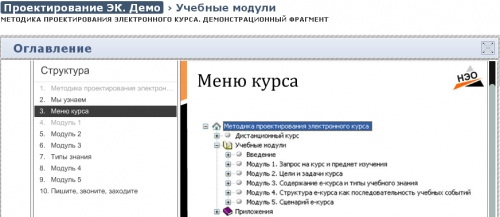

Рейтинг 207 | От НЭО Группа, 7 июля 2013 г. в 12:50, изменено в 12:51 Выложен демонстрационный фрагмент обучающего продукта « Методика проектирования электронного курса».

Познакомиться с демо-версией можно по ссылке.

Будем признательны за обратную связь.

|

|---|

Рейтинг 207 | Руководитель Группы НЭО Владимир Наумов провел 3-хдневный очный тренинг «Разработка результативного электронного курса» для специалистов eL и методологов в Сбербанке России в Украине.

Упор делался на создании продуктовых курсов.

|

|---|

Рейтинг 207 | Дорогие коллеги!

Поздравляем с наступившим 13-м годом.

Пусть в новом году наше дело приносит нам удовольствие и удовлетворение, укрепляет уверенность в правильности выбранного пути, радует наших близких и партнеров.

Группа НЭО

|

|---|

Рейтинг 207 | От НЭО Группа, 7 декабря 2012 г. в 09:05, изменено в 09:05 Продолжается набор на дистанционную обучающе-консалтинговую сессию «Проектирование электронного курса с желаемым результатом» (21 января — 1 марта).

Содержанием сессии является целостный технологический процесс создания результативных электронных курсов в соответствии с требованиями компетентностного подхода и классического педагогического дизайна.

Подробнее

|

|---|

Рейтинг 207 | Резиденты Республики Беларусь могут приобрести пособие В. Наумова, отправив заявку по адресу info (at) newedu by.

Стоимость пособия 500 RUR в эквиваленте (по курсу Национального банка)

|

|---|

Рейтинг 207 | По просьбам коллег выкладываем презентацию выступления Владимир Наумова на конференции «Мир на пути к Smart-обществу»

|

|---|

Рейтинг 207 | Поздравляем наиболее активных участников Группы НЭО — компанию «Верная линия» и Владимира Наумова с изданием первого неэлектронного учебного пособия. Ждем продолжения: второй и третьей его частей, а также расширенного издания с вложением дисков с подкастами, скринкастами и примерами реализации е-курсов.

|

|---|

Рейтинг 207 | Наш самый секретный проект «Разработка средства LinkUS» скоро увидит свет.

LinkUS — совершенно новый программный продукт, наше собственное средство авторинга для разработки электронных курсов.

LinkUS позволяет разрабатывать гарантированно эффективные э-курсы для мобильных устройств.

Основное Уникальное Преимущество — конструктор интерактивных схем для Учения. Режимы Демонстрации, Изучения, Самоконтроля и Контроля обеспечивают и разработчику и обучаемому наглядную, доступную, эффективную организацию учебной деятельности.

Презентация LinkUS пройдет на международной выставке EduTech Russia 2012 9-10 октября в Москве под девизом «eLearning — mLearning — OpenLearning — связь гарантирует LinkUS!»

|

|---|

Рейтинг 155 | Благодаря Владимиру, а также Веславу Чижовичу (эксперт ЕС и ВТО) наша конференция подтвердила заявленный международный статус!

Оба мероприятия, которые проводил Владимир, прошли максимально эффективно. Участники конференции не отмалчивались, а живо, иногда бурно дискутировали... Это и есть самый замечательный результат информационно-практической конференции.

|

|---|

Рейтинг 207 | Компания « Верная линия» (юридическое лицо — участник Группы НЭО) организовала и провела в теплом городе Анапа международную конференцию « Таможня. ВЭД. 2012».

Принимал участие в конференции и руководитель Группы НЭО Владимир Наумов с тренинговой сессией «Моделирование профессиональных компетенций специалистов по таможенному оформлению» и мастер классом «Как читать и понимать тексты нормативных актов»

|

|---|

Рейтинг 207 | Дорогие участники сообщества!

Группа НЭО поздравляет вас с началом нового учебного года. Еще одного год для реализации идей, поиска и экспериментов. Еще одной возможности для изобретения нового образования.

|

|---|

Рейтинг 155 | Спасибо, группе «НЭО», за поздравление с 3-летием и Владимиру Наумову за разъясняющую статью. Причем, интересен именно взгляд со стороны, от специалиста, не знакомого с нашей предметной областью «таможенным делом». И вот здесь, для нас предметников, много важного — не надо учить решению конкретных ситуаций... разъясните общие способ и растолкуйте как понимать норму права, где ее искать. В сфере таможенного декларирования каждая «старая» ситуация может быть новой для участника ВЭД. И если специалист не ориентируется в нормах правах, то никогда не сможет находить верного решения.

|

|---|

Рейтинг 207 | Группа НЭО впервые провела очное, а не удаленное обучение (тренинг) под названием «Электронный курс как система учебных событий» для специалистов компаний «Enter» и «Связной».

Само мероприятие явилось адаптацией под пожелания заказчика «стандартного» тренинга « Структура и контент результативного электронного курса»

|

|---|

Рейтинг 207 | Завершилась очередная обучающе-консалтинговая сессия «Проектирование электронного курса с желаемым результатом». Марафон был долгим: по просьбам участников сессия было продлена почти на 3 недели.

Поделимся отзывом о сессии от одного из участников:

Спасибо огромное за

сессию,получил много новых знаний.Ожидания

оправданы более чем.Информация получена,

теперь будем работать, хочется идти дальше.

Для новичка, я считаю, очень важно много

понятных примеров по теме — их было

достаточно.Еще важно своевременное

конструктивное реагирования на работы

учащихся — что вы и делали.Очень рад

знакомству. Приятно удивлен добросовестным

отношением тьютора к аудитории.

С удовольствием буду участником ваших

будущих сессий. Рад учиться у

ПРОФЕССИОНАЛА.

С уважением, Сергей Лоскутов (АНО ДПО «Альянс», г. Магнитогрск)

|

|---|

Рейтинг 207 | От НЭО Группа, 27 июня 2012 г. в 09:37, изменено в 09:44 Партнеры Группы НЭО — Центр профессиональной подготовки « Верная линия» — к своему трехлетию (поздравляем!) выпустил в свет очередной номер журнала « ВЭДКонсалтинг».

НЭО принимала достаточно активное участие в его создании, в том числе и статьей:

|

|---|

Рейтинг 207 | Наши партнеры приглашают:

РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» приглашает молодых педагогов

или студентов старших курсов на стажировку/педагогическую практику в

летние детские лингвистические лагеря. Продолжительность лагерей 9-10

дней. Работа будет вестись совместно с носителями языка из

Великобритании, Швеции, Германии, Швейцарии, Португалии, Польши,

Китая.

Участие в подобных лагерях в качестве педагогов-воспитателей — это

прекрасная возможность не только усовершенствовать свой разговорный

иностранный язык, получить педагогический опыт, но и прекрасно, весело

отдохнуть, завести себе новых друзей.

Требования к кандидатам:

1.Свободное владение одним из иностранных языков, исходя из специфики

выбранного лагеря.

2.Навыки работы с детьми.

3.Креативность и способность организовывать игровые мероприятия.

4.Возраст — 18-25 лет.

Лингвистические лагеря и их сроки:

«Мост китайского языка и культуры» — 9-17 июня 2012 года

«Мост английского языка и культуры» — 23 июня — 2 июля 2012 года

«Мост немецкого языка и культуры» — 4 — 12 июля 2012 года

«Мост английского языка и культуры -2» — 25 июля — 2 августа 2012 года

По вопросам участия в конкурсе можно звонить Дмитрию Субцельному -

+375 17 237 47 57 либо присылать краткую биографиюв произвольной форме на

электронный адрес: info (at) belau info

|

|---|

Рейтинг 207 | Наши партнеры и коллеги — компания «Верная линия», активно продвигающая электронное обучение в сфере таможенного дела — выпустили в свет 3-й номер журнала « ВЭДКонсалтинг».

В рамках таможенного союза он, думается, будет и актуален и для белорусских специалистов.

|

|---|

Рейтинг 207 | От НЭО Группа, 25 апреля 2012 г. в 08:27, изменено в 08:28 |

|---|

Рейтинг 207 | Интерактивность — основа smart education

Группа НЭО приняла участие в XI Международной научно-практической конференции

«Актуальные проблемы бизнес-образования», а именно в секции и в круглом столе, посвященных вопросам интерактивности в обучении и, на ее основе, трансформации бизнес-образования в smart education.

|

|---|

Рейтинг 155 | Мы активно работали в группе, придумывали задания по таксономии Блума, спорили, критиковали друг друга и продвигались от знания через понимание к применению

|

|---|

Рейтинг 101 | Nataly Kuznecova сказала:

Всегда испытываешь внутренний восторг, когда удается преодолеть очередной

препятствие. Причем самые сложные препятствия собственные, то ли это внутреннее

противоречие, то ли не умение себя организовать, то ли еще что-то, чему мы

сами не можем дать название.

Профессиональный рост не бывает без преодолений, и тут уже задача каждого для

себя выбрать приоритеты, не надеяться, что кто-то за тебя их расставит.

Думаю, что выстраивая э-курс по технологии педдизайна, мы будем и себя

выстраивать и затачивать под новую, достаточно жестко структурированную

деятельность.

И только после этого сможем горы свернуть, как говорит А.Мякота.

Огромная благодарность и низкий поклон В.Наумову за миссию «наведения порядка в

наших головах»! Ему это прекрасно удается!

Я полностью согласна с Натальей Андреевной в части препятствий внутри себя. Мы в большей своей жизни закомплексованные и ленивые, всегда ищем причины, которые мешают нам преодолевать трудности, всегда все валим на нехватку времени. А ведь человек, стремящийся впитать новое, ищет не причины, а время и, как ни странно, всегда находит его. И я всем, очень занятым, советую — пересмотрите распорядок своего дня и Вы обнаружите залежи, огромные пласты этого ценного ресурса.

|

|---|

Рейтинг 101 | НЭО Группа сказал:

Группа НЭО и компании «Верная линия» и «Отличный курс» организовали и провели

очный тренинг « Обучение по целям» для сотрудников Центра

профессиональной подготовки «Верная линия» и преподавателей вузов (Ростовский

государственный университет путей сообщения, Новороссийский филиал Московского

гуманитарно-экономического института).

Тренинг явился завершающей очной частью дистанционно-консалтинговой сессии

«Проектирование электронного курса с желаемым результатом» ( [a

http://www.e-learning.by/Event-Program/Obuchajusche-konsaltingovaja-sessija-Proe

tirovan2/ELearning.html См. ...]

http://www.e-learning.by/Event-Program/Obuchajusche-konsaltingovaja-sessija-Proe

tirovan2/ELearning.html), проходившей в феврале-марте 2012 года.

Из отзывов участников:

Людмила Калайжан, ст. преподаватель ЦПП «Верная линия»

Для меня эти 2 дня были своего рода «зарядом», «энергетиком», да как угодно

назовите. Во-первых, многое стало чётче прорисовываться, укладываться по своим

местам, во-вторых, благодаря коллективной работе — советам, рекомендациям,

критике, обмену знаниями и опытом — я многое узнала, поэтому хочу поблагодарить

не только Владимира Наумова, но и каждого участника данной сессии.

Спасибо вам огромное! Всем и каждому в отдельности!

...

Именно поэтому, я поддерживаю идею о совместном обсуждении наших электронных

курсов.

Думаю, что совместное обсуждение будет полезным для каждого из нас, особенно

при создании и разработке курса для СПТО (специалистов по таможенному

оформлению).

Александр Мякота, руководитель ЦПП «Верная линия»:

Больше всего мне было приятно видеть прозрение некоторых коллег и замечательную

групповую работу. Если мы так будем работать дальше — свернем горы.

Прозрение — это, наверно, про меня. Я, конечно, не могу сказать, что уже прозрела, только отблески прозрения. Но, тем не менее, благодаря курсу, очной сессии, Владимиру Наумову, Наталье Андреевне и всем, с кем познакомилась и работала, я смогла совершить головокружительный прыжок в ранее неизвестную для меня область. Конкретно захватывает дух от познания нового, т.е. от знания, понимания, применения (будет обязательно!), анализа, синтеза и оценки того, чем я начала овладевать!

Благодаря всем Вам, я смогла войти в свою дисциплину через новую дверь, которую два месяца назад просто не замечала, отсортировать все по частицам, молекулам и разложить по полочкам. Теперь я точно знаю, как буду учить своих студентов, и уверена, что они будут визжать от удовольствия, обучаясь по-новому. Огромная всем благодарность. Вместе мы сила!

|

|---|

Рейтинг 901 | Александра Локосова сказала:

Акции подобного рода призваны мотивировать человека на более эффективную

самореализацию. Однако задача поддержания и сохранения этого запала непроста.

Полагаю, нам надо вспомнить об эффекте малых достижений, чтобы максимально

использовать заряд, полученный на сессии. Да, командная работа — очень хорошо,

но только управляемая — с четко фиксированными целями.

Добрый день, Александра.

Спасибо, что откликнулись как непосредственный участник.

Абсолютно с Вами согласен. Поддержка тренинговых эффектов после «эйфории» тренинга — дело тонкое и кропотливое. Это дело менеджмента прежде всего. И здорово, если после тренинга у тренера есть возможность поддерживать посттрениговые эффекты или даже коучинг проводить. Тогда меньше безосновательных упреков будет, что а) либо тренер ничему не научил, б) либо участники не то пыл растеряли, не то, как дети малые, без тренера и атмосферы тренинга беспомощны и недосамостоятельны :(

|

|---|

Рейтинг 155 | Всегда испытываешь внутренний восторг, когда удается преодолеть очередной препятствие. Причем самые сложные препятствия собственные, то ли это внутреннее противоречие, то ли не умение себя организовать, то ли еще что-то, чему мы сами не можем дать название.

Профессиональный рост не бывает без преодолений, и тут уже задача каждого для себя выбрать приоритеты, не надеяться, что кто-то за тебя их расставит.

Думаю, что выстраивая э-курс по технологии педдизайна, мы будем и себя выстраивать и затачивать под новую, достаточно жестко структурированную деятельность.

И только после этого сможем горы свернуть, как говорит А.Мякота.

Огромная благодарность и низкий поклон В.Наумову за миссию «наведения порядка в наших головах»! Ему это прекрасно удается!

|

|---|

Рейтинг 108 | Акции подобного рода призваны мотивировать человека на более эффективную самореализацию. Однако задача поддержания и сохранения этого запала непроста. Полагаю, нам надо вспомнить об эффекте малых достижений, чтобы максимально использовать заряд, полученный на сессии. Да, командная работа — очень хорошо, но только управляемая — с четко фиксированными целями.

|

|---|

Рейтинг 207 | От НЭО Группа, 11 апреля 2012 г. в 10:29, изменено в 10:31 Группа НЭО и компании «Верная линия» и «Отличный курс» организовали и провели очный тренинг « Обучение по целям» для сотрудников Центра профессиональной подготовки «Верная линия» и преподавателей вузов (Ростовский государственный университет путей сообщения, Новороссийский филиал Московского гуманитарно-экономического института).

Тренинг явился завершающей очной частью дистанционно-консалтинговой сессии «Проектирование электронного курса с желаемым результатом» ( См. ... ссылка), проходившей в феврале-марте 2012 года.

Из отзывов участников:

Людмила Калайжан, ст. преподаватель ЦПП «Верная линия»

Для меня эти 2 дня были своего рода «зарядом», «энергетиком», да как угодно назовите. Во-первых, многое стало чётче прорисовываться, укладываться по своим местам, во-вторых, благодаря коллективной работе — советам, рекомендациям, критике, обмену знаниями и опытом — я многое узнала, поэтому хочу поблагодарить не только Владимира Наумова, но и каждого участника данной сессии.

Спасибо вам огромное! Всем и каждому в отдельности!

...

Именно поэтому, я поддерживаю идею о совместном обсуждении наших электронных курсов.

Думаю, что совместное обсуждение будет полезным для каждого из нас, особенно при создании и разработке курса для СПТО (специалистов по таможенному оформлению).

Александр Мякота, руководитель ЦПП «Верная линия»:

Больше всего мне было приятно видеть прозрение некоторых коллег и замечательную групповую работу. Если мы так будем работать дальше — свернем горы.

|

|---|

Рейтинг 207 | От НЭО Группа, 10 апреля 2012 г. в 13:07, изменено в 13:11 ПЕДДИЗАЙН ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Компания «Отличный курс» и группа НЭО организовали и провели 2-дневный семинар-тренинг в ЗАО «Тандер» (г. Краснодар) по педагогическому дизайну.

Специфика мероприятия состояла в том, что в нем участвовали не разработчики и даже не представители учебного подразделения компании, а заказчики — руководители и заместители руководителей штабных подразделений компании и региональные руководители.

Ранее на подобных мероприятиях 1-2 руководителя порой присутствовали, но чтобы 14 человек сразу, и далеко не эйчары!...

Очень хочется верить, что это тренд, когда возможности электронного обучения, а именно, педагогический дизайн, изучается теми, кто непосредственно заказывает обучение и будет пользоваться его плодами — управлять обученными сотрудниками и осуществляемыми ими процессами.

|

|---|

Рейтинг 207 | ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРС ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ПО ПРОБЛЕМЕ ВИЧ/СПИДа».

В рамках Европейской Недели «Войди в Интернет!» открыта регистрации на курс «Менеджмент профилактических программ по проблеме ВИЧ/СПИД». Электронный дистанционный курс (e-learning) — хорошая возможность в обучении и повышении квалификации в области менеджмента профилактических программ по проблеме ВИЧ/СПИД для молодежных лидеров и специалистов.

Курс будет проводится с 9 апреля по 27 мая 2012 года Республиканским общественным объединением «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в партнерстве с Отделом профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» и Отделом по делам молодежи Гомельского райисполкома .

Записаться

|

|---|

Рейтинг 207 | От НЭО Группа, 26 марта 2012 г. в 19:19, изменено в 19:21 С удовольствием сообщаем, что в Республике Беларусь координатором недели «Выходи в Интернет!" являются наши друзья и партнеры — Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО.

В рамках недели 26 марта в РОО «БелАЮ» будет открыта запись на три курса дистанционного электронного обучения: «Клубы ЮНЕСКО: возможности для участия в общественной жизни», «Мост через поколения» (для пожилых людей), «Менеджмент профилактических программ по проблеме ВИЧСПИД для молодежных лидеров».

Присоединяйтесь сами и(или) сообщите о такой возможности друзьям,